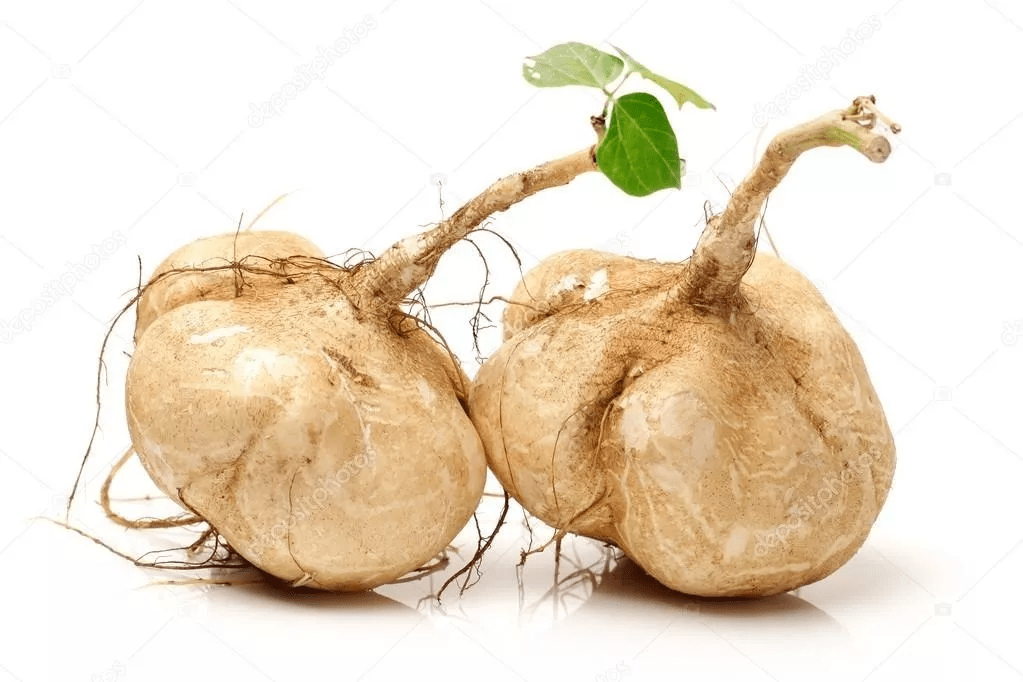

(Photo ci-dessus tirée de Google)

Hier, quand j’ai eu Fabian à moi toute seule, je lui ai demandé s’il allait à l’école. Je me disais qu’Ismaél, à qui j’avais déjà posé la question, était déjà bien trop rusé pour me dire la vérité (ou pas).

Fabian m’a raconté qu’ils y allaient tous les deux, qu’ils commençaient à 8h et finissaient à 14h, d’où leur présence sur la plage à l’heure où j’y arrive (avant ça, il fait trop chaud pour moi).

Si on compte bien, ça fait quand même six heures d’école, ce qui est très respectable.

Fabian m’a dit que son papa travaillait comme compagnon dans la construction, que sa mère faisait de l’artisanat à la maison.

Mais si c’était vrai, pourquoi ces gens-là lâcheraient-ils leurs enfants « lousses » sur une plage, à vendre des babioles et des colifichets à de purs étrangers qui pourraient leur faire n’importe quoi?

Je n’ai pas vu mes petits amis aujourd’hui, mais Concha (la dame qui fait de si délicieux pains aux bananes) s’est arrêtée pour causer un peu avec moi, comme elle le fait chaque jour.

Elle aussi a le don de se matérialiser soudain à mon côté. Elle pose alors sur mon épaule ou sur mon bras une main si douce, si chaleureuse, si pleine de gentillesse que je la reconnaîtrais même sans la voir.

Quand elle est arrivée, aujourd’hui, un minuscule petit garçon jouait près de moi dans le sable, son panier d’animalitos à côté de lui, un billet de 50 pesos (un peu moins de 4$) dans la main.

Il m’a dit qu’il s’appelait Victor et qu’il avait cinq ans, mais je lui en aurais donné trois.

J’ai montré le gamin à Concha; j’étais alarmée, consternée. Elle m’a dit que bien des enfants qui vendaient étaient plus jeunes encore. Elle s’est penchée sur le petit pour lui dire qu’il devait mettre son billet dans sa poche pour ne pas le perdre.

Mais Victor n’avait pas de poche.

Elle a donc tiré de ses affaires un sachet de plastique où elle a enfermé le billet, et elle a placé le tout sous les animalitos, pour que le billet ne s’envole pas au vent.

J’ai invité Concha à s’assoir un peu, et nous avons causé.

Elle m’a affirmé qu’aucun de ces enfants ne va à l’école, que leurs parents ne travaillent pas et font plus d’argent qu’elle, que ceux qui fabriquent ces babioles au Chiapas gagnent très bien leur vie.

Concha vient de Guadalajara. Elle s’est récriée vivement quand je lui ai demandé si elle venait elle aussi du Chiapas.

Je soupçonne qu’elle entretient au sujet des peuples indigenos les mêmes préjugés que nous au sujet de « nos » Autochtones.

Ça me vient à l’esprit tandis que je vous écris, je n’en sais rien du tout.

Si je la vois demain, je lui poserai d’autres questions. En attendant, je lui ai acheté un pain aux bananes, que je vais manger avec délice demain matin.

Ce sera ma dernière journée ici.

Prochaine fois, je crois bien que j’irai dans le Chiapas.