Ça fait que me voici hospitalisée à Huaraz depuis vendredi pour une forte fièvre qui durait depuis cinq jours. Oui, bon, cinq jours mais pas TOUTE la journée. Enfin, pas au début. On m’a d’abord diagnostiqué une fièvre paratyphoïde B, mais des tests plus poussés ont rejeté cette hypothèse. Comme je ne peux pas écrire beaucoup, notamment pour cause de perfusion dans le pli du coude qui m’empêche justement de le plier, ce coude, je vous mets ce que j’ai publié jusqu’ici sur Facebook. Désolée pour ceux d’entre vous qui auront déjà lu tout ça.

SAMEDI, 14h11 (après un mouvement de panique suscité notamment par mon frère au bout de 12 heures de silence, dont huit de sommeil — mon frère est un grand inquiet)

Les amis! Pas de panique s’il vous plaît. Je suis entre bonnes mains, on va me faire tous les examens possibles pour trouver la raison de cette fièvre, l’hôpital est très bien, mes collègues se relaient à mon chevet et je parle chaque jour avec les gens de SUCO.

Je n’écris pas beaucoup parce que je ne peux pas plier le bras gauche à cause du soluté (on n’a pas trouvé de veine ailleurs que dans le pli du coude).

Voilà.

Je vous tiens au courant s’il y a du nouveau.

SAMEDI, 20h26

Mon vocabulaire espagnol du domaine de la santé est en train de s’enrichir, vous crèèriez pas ça. Y a des avantages à tout.

DIMANCHE, 15h37 (un peu excédée par ma dieta blanda)

Saviez-vous ça, vous autres, que boire de l’eau froide, c’est DANGEREUX?

Ma mère nous disait ça quand on était petits. Elle disait aussi qu’on pouvait attraper la polio (ou la diphtérie?) si on se baignait dans un lac avant le 24 juin, la diphtérie (ou la polio) si on mangeait des pelures de banane (ne me demandez pas pourquoi on aurait fait ça) et que manger des patates crues donnait des vers.

Mais on n’est plus en 1965, là. Adelante, Perú!

LUNDI, 16h14

On attend toujours les résultats des tests. Quand le mot «patient» prend tout son sens.

Et oui, c’est un cliché tellement éculé que, dans mes années de correctrice, j’aurais fouetté le journaliste qui m’aurait pondu ça.

Mais après plus d’une semaine de surchauffe extrême à une température constante de 39 degrés, mon cerveau a des courts-circuits.

J’en peux juste pu. J’ai envie de mordre les infirmières. De me déshabiller tout-nue dans le corridor et de me vider le bidon d’eau minérale sur la tête en hurlant. De lancer mes plats sur le mur. De chanter «En revenant de Rigaud» à tue-tête en pleine nuit.

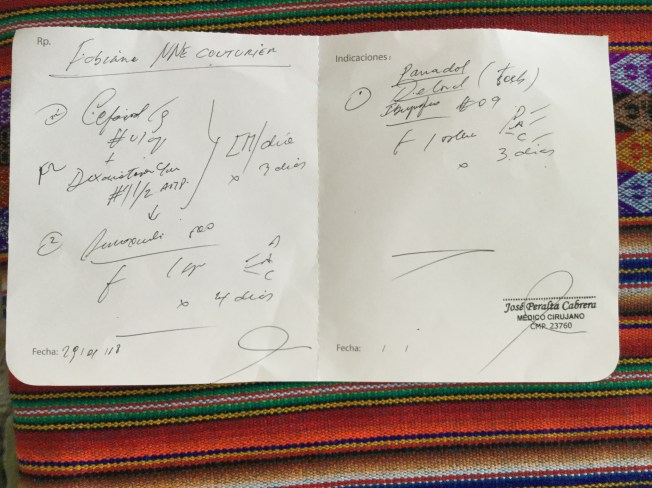

MARDI, 14h38, avec une photo similaire à celle qui coiffe cet article:

La bruxellose et le cytomégalovirus ayant été éliminés de la liste des suspects, j’ai décidé de me mettre à la plongée sous-marine pour passer le temps d’ici à ce qu’on trouve ce que j’ai.

Sans blague, on soupçonne une pneumonie. Je passe un scan ce soir. J’ai jamais tant souhaité avoir une maladie de ma vie.

MARDI, 18h

Mes amis, je m’ai toute trompée tantôt, la piste du cytomégalovirus n’avait point été écartée pantoute. C’est lui le coupable, dans la salle à manger avec le chandelier (que ceux qui n’ont jamais joué à Clue prennent une douche glacée pour avoir cru que la démence venait de m’attaquer par derrière dans la bibliothèque avec la matraque).

En un mot comme en trois, j’ai ça. Le cytomégalovirus.

La tomodensitométrie a également révélé une pneumonie interstitielle.

On en saura plus demain avec le rapport du radiologue.

Il reste à déterminer si la pneumonie est bactérienne et peut se soigner avec des antibiotiques (j’espère que oui).

Voilà, nous sommes fixés.

À partir de là, comme disent nos amis les Anglais, it’s all downhill. Ça va aller tout seul. Ou presque.

Depuis que j’ai compris que, ici, à l’hôpital, il faut se plaindre et réclamer, je suis très bien soignée. Mes collègues sont incroyables de prévenance et de gentillesse, je me suis découvert à Caraz une amie indéfectible, la nourriture est bien meilleure que dans n’importe quel hôpital québécois (vous me direz que c’est pas dur à battre)… Bref, ne vous inquiétez pas. Je vais survivre.

AUJOURD’HUI, au fil de la journée:

Voilà. Je ne vous copie pas les bas de vignettes, je suis au bout de mon rouleau.

Excusez les «fantaisies» de mise en page, pour la même raison.

Hasta pronto.

Mon collègue José vit et travaille à Caraz, mais sa femme et ses deux enfants habitent à Casma, à quelque quatre heures et demie de route d’ici. Il se rend là-bas deux fois par mois, pour passer trois ou quatre jours en famille. Le reste du temps, il travaille. Nous sommes donc deux à nous ennuyer quelque peu les fins de semaine, ce que nous n’avons réalisé que récemment.

Mon collègue José vit et travaille à Caraz, mais sa femme et ses deux enfants habitent à Casma, à quelque quatre heures et demie de route d’ici. Il se rend là-bas deux fois par mois, pour passer trois ou quatre jours en famille. Le reste du temps, il travaille. Nous sommes donc deux à nous ennuyer quelque peu les fins de semaine, ce que nous n’avons réalisé que récemment.

Je vous ai dit l’autre jour que l’ordinaire du Péruvien moyen est plus qu’ordinaire. C’est ce que je partage avec mes collègues tous les midis de semaine, bien plus pour le plaisir d’être avec eux que pour celui, de plus en plus rare dans mon cas, de manger.

Je vous ai dit l’autre jour que l’ordinaire du Péruvien moyen est plus qu’ordinaire. C’est ce que je partage avec mes collègues tous les midis de semaine, bien plus pour le plaisir d’être avec eux que pour celui, de plus en plus rare dans mon cas, de manger.

Une semaine que je tousse comme au bon vieux temps des sanatoriums.

Une semaine que je tousse comme au bon vieux temps des sanatoriums.

Nous avons quitté Caraz vers 6h30 vendredi matin, Maria-Isabel, Pedro, Vanessa (jeune vétérinaire stagiaire) et moi, direction Huaraz, où habite le collègue Andrés, que nous allions cueillir pour nous rendre tous ensemble à Huallanca, une petite ville nichée dans une vallée à 3540 m d’altitude, sur l’autre versant de la Cordillère. Ce n’est qu’à 190 km de Caraz, mais il faut quatre heures bien comptées pour s’y rendre. Ce n’est pas parce que la route n’est pas bonne, au contraire — c’est l’une des meilleures que j’aie vues jusqu’ici. Elle a été construite par Altamina, une société minière, qui a accepté de ne pas couper par le parc du Huascaran pour son tracé, si bien qu’on doit faire un assez long détour pour éviter de perturber ce milieu fragile.

Nous avons quitté Caraz vers 6h30 vendredi matin, Maria-Isabel, Pedro, Vanessa (jeune vétérinaire stagiaire) et moi, direction Huaraz, où habite le collègue Andrés, que nous allions cueillir pour nous rendre tous ensemble à Huallanca, une petite ville nichée dans une vallée à 3540 m d’altitude, sur l’autre versant de la Cordillère. Ce n’est qu’à 190 km de Caraz, mais il faut quatre heures bien comptées pour s’y rendre. Ce n’est pas parce que la route n’est pas bonne, au contraire — c’est l’une des meilleures que j’aie vues jusqu’ici. Elle a été construite par Altamina, une société minière, qui a accepté de ne pas couper par le parc du Huascaran pour son tracé, si bien qu’on doit faire un assez long détour pour éviter de perturber ce milieu fragile.